八沢小学校 バイオガス聖火をリレーで灯そう 【2019年10月11日】

南相馬市立八沢小学校でバイオガスを使った聖火リレーを行いました。この催しは持久走記録会の中で実施する予定でしたが、天候が悪く記録会は延期となりました。そこで、聖火リレーのみ体育館で休み時間を利用して実施することとなり、7月の「生ごみからエネルギーを作ろう」に参加いただいた5年生に聖火ランナーを務めていただきました。自分たちの手で作ったバイオガスを燃焼させた聖火を全校生徒が見守る中堂々と聖火台へつなぎました。

詳細レポート⇒バイオガス聖火をリレーで灯そう

八沢小学校 バイオガス出前授業「生ごみからエネルギーを作ろう」 【2019年7月17日】

南相馬市立八沢小学校5年生の理科の授業に東北大学農学部の多田先生をお招きして「生ごみからエネルギーを作ろう」を実施しました。この授業では私たちの身近にある「生ごみ」を「メタン菌」と混ぜ合わせ種菌を作ります。種菌を入れたペットボトルを37℃程度に保温し、しばらく置くと「メタンガス」が発生します。生成されたガスを使ってお湯を沸かしお茶を飲みました。これにより、メタン菌の働きやエネルギーの循環について知ることが出来ました。

詳細レポート⇒八沢小学校 出前授業「生ごみからエネルギーを作ろう」

ミニバイオガス化装置の運転 【2018年11月~】

「南相馬バイオガススクール」で組み立てられたミニバイオガス化装置を鹿島区にあるNPO法人の敷地内にセットし、メタン発酵の準備を進めました。11月に原料となる生ごみの投入を開始すると、約1ケ月後には徐々にガスの発生があり、2ケ月後にはガス貯留槽から溢れるほどのガスを生成し始めました。原料に使った生ごみは、設置先施設の給食残渣や、家庭で残ったご飯を持ち寄って入れています。

詳細レポート⇒ミニバイオガス化装置の運転

南相馬バイオガススクール 【2018年8月18日】

8月18日(土)

南相馬でコミュニティバイオガスの浸透を図っていくため、ミニメタン発酵設備(発酵槽500L)を設置する鹿島区で「バイオガススクール」を開催しました。

パート1:「メタン発酵の仕組みを知ろう」

バイオガスの普及啓もうを進めている東北大学大学院の多田千佳先生を講師にお迎えし、メタン発酵の原理を学ぶとともに、野菜を原料としてメタンガスとする実験を行い、楽しみながら理解を深めました。

パート2:「手作りメタン発酵装置を組み立てよう」

鹿島区のNPO法人「あさがお」に設置する装置の設計と運転へ向けご指導をいただいている日本工業大学の佐藤茂夫先生から設備の概要を教えていただいた後、発酵装置の温度を保つための加温パイプを組み込んだり、温度計や撹拌機を組付けて、構造や装置のノウハウを学びました。

詳細レポート⇒ 南相馬バイオガススクール

南三陸バイオガス 11月スタディツアー 【2017年11月10日】

11月10日(木)

宮城県南三陸町では、甚大な津波被害を受けた後に、住民の意見を多く取り入れた復興計画から、町内資源を有効活用する循環型の町づくりを定着させています。このスタディツアーでは、廃棄される有機物をメタン菌で発酵させて、消化液を液肥として農業利用したり、メタンガスをエネルギーに変えて利用している様子を伺いました。そして、今後の南相馬市に活かすことが出来たらと考えています。今日の見学には、22名の生ゴミを使った資源の循環に興味をお持ちの皆さんが参加しました。

詳細レポート⇒南三陸バイオガス 11月スタディツアー

南三陸バイオガス 7月スタディツアー 【2017年7月10日】

7月10日(月)

宮城県南三陸町は津波による甚大な被害を受けましたが、住民の意見を多く取り入れた復興計画づくりや、住民の協力により生ごみを分別収集してメタン発酵をさせ液肥を農業利用する循環型のまちづくりが進んでいます。このスタディツアーでこれらの取り組みの様子や施設を見学して、今後に活かしたいと考えています。参加者は12名となり、主に南相馬市鹿島区にお住いの皆さんです。

見学先は、南三陸バイオマス産業都市構想の中核を担う「南三陸BIO」(処理能力:日量10.5t)です。ここに住民の皆さんの協力により集められた生ごみを含む町内の廃棄物が集められ、施設内の設備によって液肥やエネルギーに変えられ再び資源として利用されています。ここでは、取り組みを説明する映像や、設備を見学し理解を深めました。

詳細レポート⇒南三陸バイオガス 7月スタディツアー

加美町実践バイオガス見学ツアー 【2017年5月30日】

5月30日(火)

南相馬市でコミュニティバイオガスの導入を進めるために、小規模メタン発酵設備の実践例を見学し、そこで得た知見を今後の取組へと活かしたいと考えて、宮城県加美町へとお伺いしました。

初めに、鳴瀬小学校で東北大学大学院農学部多田先生の「メタン発酵出前授業」を見学し、6年生を対象とした授業の様子を伺いました。その後、町が進めるバイオガス都市構想から、やくらい土産(どさん)センターに置く「小型メタン発酵設備」の日量12kgの発酵システムを見学しました。また、土産センター傍の農地では、アミタの主催で液肥を散布する野菜の栽培実験も行われました。

この日のメンバーは、えこえね理事を含む6名でした。加美町内を案内していただいたのは、町役場の協働のまちづくり推進課の方々です。町内のバイオガス取り組みについて沢山見学させていただきました。

詳細レポート⇒加美町実践バイオガス見学ツアー

第2回 南相馬×南三陸町・交流勉強会 【2017年3月5日】

3月5日

南相馬市小高区内の「ふれあい広場」を会場として、南相馬×南三陸町・第2回 交流勉強会を開催しました。

えこえね南相馬では兼ねてより町内資源の循環利用について学ぶ為に、生ゴミをメタン発酵させバイオガスと液肥を生成する施設「南三陸BIO」を持つ宮城県南三陸町を訪問し、震災後に作成した町の復興計画づくりから、会を重ねて学習を続けました。今回は、町内の資源を循環させる取組を中心となって推進していらっしゃる、上山八幡宮の禰宜・工藤さんと、アミタの櫛田さんを南相馬へお招きし、住民が主体となり行政・企業と協働で進めているバイオガス事業についてのお話しを伺いました。また、南相馬での復興への取り組みでは高橋さんにお話しを伺い、小高区の小林さんからは、今後の南相馬市でのバイオガス事業推進に向け可能性を伺いました。

昨年11月開催の南三陸・交流勉強会の第2弾として企画され、バイオガス利活用についてを更に深く学び共有しました。

詳細レポート⇒南相馬×南三陸町・第2回 交流勉強会

ソーラーシェアリング見学会&意見交換会 【2017年1月30日】

ソーラーシェアリングのさらなる普及推進をする為に関係者が集まって設備を見学するとともに、現状の取組みと課題を共有した上でFIT21円時代に対応するための意見交換を行いました。

見学先は千葉県匝瑳市内の①千葉エコエネルギーの匝瑳飯塚SolaShare1号機、並びに2号機②市民エネルギーちばの匝瑳第一市民発電所③匝瑳ソーラーシェアリング合同会社の匝瑳メガソーラーシェアリング(建設中)となりました。見学後の意見交換会では飯塚區民館を会場として、参加団体のソーラーシェアリング取り組み事例、大規模ソーラーシェアリングの事例と見通し、FIT21円時代に対応するための手段等の情報を交換しました。

詳細レポート=ソーラーシェアリング見学会&意見交換会

南三陸町・交流勉強会 【2016年11月23日】

11月23日

本日、南相馬市小高区の浮舟文化会館研修室にて南三陸町との交流勉強会を開催致しました。南三陸町の住民や企業と連携した復興計画づくりや、住民の協力により生ごみを分別収集してメタン発酵させ液肥を農業利用する循環型の町づくりについて、南三陸町役場の星さんや、アミタの角新さんからお話しを伺い、南三陸町BIOの取組事例を学びました。次に、震災前に南相馬小高区で行われていたAMOが紹介され、小高区の町ぐるみ行っていたリサイクル活動(小収店での廃品回収)について、鈴木さんからお話を伺いました。他にも特色を活かした様々なバイオガス事例の紹介があり、参加の皆さんで南相馬市でのバイオガス可能性について考えました。勉強会には27名の方に参加をいただき、中には先行して行われた現地視察の南三陸ツアーからの熱意的な参加者もいらしたりと、活発なご意見を伺うことが出来ました。又、行政の方にも参加いただいて大変有意義な時間となりました。

詳細レポート⇒南三陸町・交流勉強会

南三陸スタディツアー 【2016年11月1日】

11月1日(火)

本日、南三陸町スタディツアーを開催致しました。このツアーは、東日本大震災より5年半を経て今日に至り、南三陸町の皆さんに協力を頂いて、互いの町での復興状況を振り返りながら生まれた気付きにより次のステップについて一緒に考えましょうと企画されています。ツアーへは32名で臨みました。巡ったコースは南三陸ホテル海洋のロビーをお借りして、志津川湾を一望後、防災対策庁舎後慰霊碑、上山八幡宮(かもめの虹色会議代表工藤さんよりお話しを伺う)、南三陸さんんさん商店街(昼食)、ポータルセンター(南三陸BIOプレゼン&質疑)、南三陸BIO(施設見学)となりました。南相馬からの参加者は、改めて5年前の津波被害の甚大さを実感し、次の世代に引き継ぐ安全な生活、新たな豊かさを求めての地道な努力を見ることによって、そこに住む方々の志に感心させられました。(写真は南三陸BIOにて記念撮影)

詳細レポート⇒南三陸スタディツアー

南三陸スタディツアー(下見編) 【2016年9月13日】

9月13日(火)

この後10月末に、えこえね南相馬主催で一般参加を募って「南三陸スタディツアー」を開催致します。本日は、本ツアーの下見に宮城県南三陸町を訪問しました。訪問先は、南三陸BIO、上山八幡宮、南三陸さんさん商店街となります。本ツアーでは、東日本大震災によって甚大な被害を受けたまちが繋がりを持ち、復興への取り組みを分かち合い、現状の課題解決について考える事で、次のステップに進むきっかけを作る事が出来たらと考えております。南相馬市の皆さまには、南三陸町の取り組みの中から、官民住民が力を合わせた循環型社会づくりや、まちづくりに取り組む市民活動をご紹介させて頂きたいです。今回の下見ツアーに参加した6名の記録や感想をご覧下さい。

詳細レポート⇒南三陸スタディツアー(下見編)

省エネ・再エネ・エコライフ セミナー 【2015年1月30日】

1月30日(土)

市民レベルでの環境・エネルギーへの取組みの考え方や具体的な取組み事例を学んだうえで、自分たちの暮しにどう活かすかをみなで考え、今後の行動につなげていきます。

会場:テクノアカデミー浜 101教室

参加者:38名

プログラム

1プレゼンテーション 13:30~15:00

①「市民レベルの環境・エネルギーへの取組」

松本真由美先生 東京大学教養学部 客員准教授

資源エネルギー庁「新エネルギー等設備導入促進事業」審査委員会委員

「創エネ」「蓄エネ」「エネルギーの地産地消」「再エネを活かした地方創生」といった言葉が時代の

キーワードになりました。市民が関わることのできるエネルギー事業について日本やドイツの事例を紹介

し、その社会的意義を考えます。また、中長期的な視野から再エネと省エネが社会にもたらす便益と役割

についても考えます。

②「再生可能エネルギーを活かす社会とは」

佐藤理夫先生 福島大学共生システム理工学類 教授

南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョン策定有識者会議 委員長

南相馬市環境未来都市推進会議 委員長

化石エネルギー資源は有限。地球温暖化は防ぎたい。しかし原子力には頼りたくない。私たちは「省エネ

」と「創エネ」の両輪をしっかりと回さなくてはいけません。再生可能エネルギーの基礎を知り、再エネ

発電が主力となる未来の社会を描いてみましょう。再エネ発電所を増やした先に何が必要となるか、見え

てきます。

③「暮らしに活かす省エネ・再エネ」

高橋美加子さん (社)えこえね南相馬研究機構 理事

(株)北洋舎クリーニング 代表取締役

環境に優しく持続可能な暮らしを市民がつくっていくためにどのような視点が大切なのかを、20年前に環

境共生住宅を建てた時の想いと、震災と原発事故を経た現在の状況の返還を踏まえて、お話します。

2.みんなで意見交換 15:10~16:30

・南相馬の住民発省エネ・再エネの可能性

・これからどんな取り組みができたら良いかを考える

詳細レポート⇒ 省エネ・再エネ・エコライフ セミナー

南相馬 バイオガス講演&勉強会 【2015年12月13日】

12月13日(日)

再生可能エネルギーによる農業再生や地域活性化に関心をお持ちの方のための講演&勉強会です。メタン発酵の原理や設備の概要などを専門家から伺うとともに、相馬農業高校での実験結果を発表してもらい、今後の住民発によるバイオガス利用の可能性うを皆で考えました。

会場:太田生涯学習センター 大ホール

参加者:30名

プログラム

1.プレゼンテーション&質疑 13:30~15:00

①小型メタン発酵施設の取組

東北大学大学 多田千佳 准教授

小型メタン発酵の原理を分かりやすく説明した後に、小型メタン発酵施設で生ゴミからバイオマスエ

ネルギ―を生産し、小型でもエネルギー収支がプラスになる実践事例を紹介し、コミュニティレベル

でのバイオガス設備の可能性を知っていただきます。

②メタン発酵の実験結果

相馬農業高校 農業クラブ

今春から農業クラブの女子生徒たちが取り組んでいる、「油菜ちゃん」を絞った後の菜種搾りかすと

牛糞などを組み合わせたメタン発酵の実験結果をご紹介します。自分たちでつくり出す再エネの参考

になれば幸いです。

③共同利用型バイオガスプラントについて考える -日本とデンマークのの比較-

東京農工大学大学院 東城清秀 教授

メタン発酵は様々な生物系廃棄物を原料にしてエネルギー資源を取り出すことができる。メタン発酵

施設を地域で共同利用するためには、どのような視点で設備・システムを設計し、準備を進めていく

べきかを考えます。

2.今後の取組を考えるワークショップ 15:10~16:30

①プレゼンテーションへの質疑や意見交換

②住民発の取組みを考える対話(ダイアログ)

詳細レポート⇒南相馬 バイオガス講演&勉強会

バイオガスと地域循環型農業 スタディツアー 【2015年11月28日】

11月28日(土)

地域循環型の暮しや今後の可能性を学ぶために、霊山プロジェクト草の根バイオガス施設と、川俣町山木屋の資源循環型営農技術の実証研究施設を見学します。

訪問先

①霊山バイオマスプロジェクト

10:00~11:30

・バイオガス施設見学

(福島県伊達市霊山町下小国)

復興庁「新しい東北先導モデル事業」

被災地における復興後の地産地消型エ

ネルギー拠点の道筋を明らかにすると

ともに、住民のメタン発酵に対する理解を深めて普及を促進しています。

②資源循環型営農 実証研究施設

13:30~15:00

・乾式メタン発酵の実証研究

・エネルギー原料の収集・調整

・作物残さの固形燃料化 など

(福島県伊達郡川俣町山木屋)

バイオガスプラントを拠点に地域資源をフル活用し、資源循環型農業・エネルギーシステムの構築を高付

加価値農業の展開を目指した研究施設です。

参加者:18名

詳細レポート⇒バイオガスと地域循環型農業スタディツアー

「南相馬ソーラーヴィレッジ」お披露目会 【2015年11月11日】

11月11日(水)ソーラーシェアリングでの8ヵ所の発電所が完成しましたご報告にお世話になった方々をお招きしてお披露目会を開催致しました。

髙橋代表理事の挨拶に続いて、理事の中山さんからソーラーヴィレッジの設備概要説明とソーラーシェアリングの普及に当たっての今後の展望説明がありました。その後の質疑では、強風に対するタフネスや補償、事業性への質問が出ました。

お披露目会の後半は、理事の田原口さんの案内で藤沼、久保、高田、金井神発電所を巡って、途中に東後迫発電所を眺めながらの説明で、5ヶ所のご案内出来ました。

⇐写真は金井神発電所での記念撮影

詳細⇒南相馬ソーラーヴィレッジ

エコ村と風力発電 体験ツアー 【2015年10月25日】

10月25日(日)

省エネと再エネを学ぶために、エコ生活を身近に触れて感じることが出来る体験ツアーです。猪苗代湖湖畔の「エコ村」では、循環型の暮しと、バイオマス発電施設を見学した後、布引高原の風力発電を見学しました。

訪問先

①エコ村:猪苗代湖湖畔

(福島県郡山市湖南町舟津鬼沼)

10:30~13:30

・循環型のくらし体験

・昼食・バイオマス発電施設見学

②布引高原 風力発電所

(福島県郡山市湖南町赤津字西岐)

14:00~15:30

・風力発電

参加者:22名

詳細レポート⇒エコ村と風力発電体験ツアー

南相馬「バイオマス勉強会」 第2回 【2015年5月30日】

5月30日(土)

再エネによる農業再生や地域活性化に関心をお持ちの方の為の勉強会です。専門家からお話しを伺ったのちに、どのような可能性があるか考えました。

場所:大町地域交流センター

参加者:35名

(一般参加者+相馬農業高校性9人を含む)

勉強会プログラム

①プレゼンテーション&質疑 14:00~15:30

再エネの活用による農業再生と地域活性化 講師:谷口信雄氏

地域再生可能エネルギーアドバイザー

・地域主導による再エネ導入の取組み事例と可能性

・再エネによる農業再生のポテンシャル

バイオガスによる循環型社会づくり 講師:角新支朗氏

(株)アミタ持続可能経済研究所

・資源循環型の持続可能な社会モデルと南三陸プラント紹介

・小規模分散型バイオマスプラントの可能性

1回目に行われた、再エネを考えてバイオマスを学ぶ南相馬市民の関心度の高さを受け、2回目の勉強会を開催しました。今回の勉強会では、住民発再エネの取組みに向けての課題や志の大切さ、バイオガスの実践事例から地域で受け入れられた取組から、資源循環型の持続可能社会を広げて行くお話しを伺いました。

②みんなで意見交流 15:40~16:40

・南相馬の住民発再エネの可能性

・南相馬のバイオガスの可能性

相馬農業高校農業クラブの皆さんに、自分たちのバイオ班の取り組み事例を発表して頂きました。

③終了後 交流会 16:45~17:15

詳細レポート⇒南相馬「バイオマス勉強会」第2回

南相馬「バイオマス勉強会」 第1回 【2015年1月25日】

1月25日(日)

バイオマスによる農業再生や地域活性化に関心をお持ちの方向けの勉強会です。南相馬市の施設を見学した後に、バイオマスの全体像と先進事例のお話を専門家から伺い、これからどのような可能性があるのかを考える良いキッカケづくりの場となりました。

場所:大町地域交流センター

参加者:46名

(一般参加者+相馬農業高校生9人を含む)

勉強会プログラム

①バイオマス発電設備見学

南相馬市に設立された、木質バイオマスボイラー

設備施設「大町地域交流センター」(チップボイラー型)の見学

②勉強会

''知ろう、学ぼう、使ってみよう’’

利用活用方法(導入法)→ 実践法 →設備の実際 について講師の方から学びました。

■バイオマス利用活用全体像 講師:柚山義人氏

■バイオマス事業の考え方と実践 講師:山口勝洋氏

■大町地域交流センターバイオマス施設 南相馬市経済部農林設備課:和田真克氏

③パネル討論 + フロアからの質疑、''考えよう’’

パネラー間の討論に加えて、参加された皆さまからの質問、意見交換により理解が深まるとともに、今後の取組みに向けた意欲も湧きました。

閉会後交流会

パネラーと参加者された皆さまの交流により、絆が深まりました。

皆さまありがとうございました。

詳細レポート ⇒ 南相馬「バイオマス勉強会」第1回

「東和ふるさとづくり研修」 【2014年8月6日~7日】

8月6日(水)~7日(木)

南相馬市の復興に向けて、若い人たちや住民が一体となって町を盛り上げていくような取り組みを進めるために、先進的な活動をしている二本松市東和地区を訪問し体験することで、将来何かしらの形で地域を盛り立てる一人になっていただくきっかけづくりとして企画。

研修地 : 二本松市東和地区

参加人数 : 22名(相馬農業高校生徒・

太田地区住民・えこえね南相馬)

研修内容

◦NPOの取り組みの勉強会 及び 東和地区の青年農業者の取組の勉強会

◦農家体験 : 農業法人

(6次化産業に取り組み、りんごスパークリングワイン「シードル」を生産してます。)

◦ナメコ農家(ナメコを活かしながら農家民宿と農家レストランを営んでいます。)

◦農業観光ツアープランナー

(多目的の野菜を直売所向けに生産しており、それらの栽培過程を体験してもらう為に、HIS自ら考案

した農業体験ツアーを売り込み毎月関東から東和に観光客を呼び込みます。)

詳細レポート⇒「東和ふるさとづくり研修」

「野馬追フィールドワーク」 【2014年7月26日~27日】

7月26日(土)~27日(日)

南相馬市の復興に向けて、外部支援者の人たちの理解と共感の輪を広げるために、相馬野馬追などの南相馬の文化を知るとともに、南相馬の現状と、今後に向けた取り組みを共有し、これからのまちづくりを推進していくためのきっかけづくりとして企画

場所:福島県南相馬市

参加人数:14名(慶應SFC・復興支援者)

宿泊施設:下太田集会場

詳細レポート⇒「野馬追フィールドワーク」

「地域をつなげる新しいまちづくり」イベント 【2014年5月25日】

2014年5月25日(日)13:45~17:00

“えこえね南相馬”では南相馬で住民主体による新たな地域づくりに取り組んでいます。今回は「農業再生」「若者が集まる魅力のある街づくり」「都会との地域間交流による活性化」をテーマに、まちの未来を語り合う場を持ちました。

対話型ワークショップは40名ほどの参加になり有意義な「時間」と「思い」を共有できました。ご参加ありがとうございました。

詳細レポート⇒「地域をつなげる新しい街づくり」

プレゼン参加団体の皆さま資料製作ご準備ありがとうございました。

①「この地域の農業をどうしたい」 相馬農業高校

②「若者が集まる地域づくり」 みんな共和国

③「都会とつながる南相馬」 慶應義塾大学SFC

ワークショップ参加者記念撮影

チラシは 以下からダウンロードできます。

「農業と太陽光発電の共生」勉強会

2014年4月19日(土)13:30~16:00

農業を継続しながら太陽光発電をしたいと考えておられる方も多いと思います。この取組を推進している❛❛えこえね南相❜❜の紹介を簡単にご説明させていただき、その手法をとして注目されている「ソーラーシェアリング」を千葉で実践されている高澤さまに講演をいただきました。実践に当たっての苦労話を交えて、どのような対策や手法を使われたか詳細に語っていただき、お話を伺っていると、農業をしながら太陽光発電へに向けての情熱も伝わってきました。

質疑応答の時間には、たくさんの質問を受けて充実した時間を過ごすことが出来たと思います。

ソーラーシェアリング上総下舞代表高澤さま、福島県にて先駆者でいらっしゃる堀越さま、貴重な体験談を話していただきありがとうございます。

お忙しい中勉強会に参加して頂いた皆様ありがとうございました。そして、この勉強会が参加者皆さまの今後の知識に生かすことが出来れば幸いと思っております。

詳細レポート⇒農業と太陽光発電の共生勉強会

岩沼市再エネ施設見学会「再エネの里」を見学

11月12日(火)

宮城県岩沼市再エネ施設見学会の皆さんが、南相馬の再エネ施設を見学に、えこえね南相馬を訪問されました。

えこえね南相馬の再エネへの取組を傍聴頂いてから、再エネの里(奥村農園)を見学して頂きました。見学会の皆さんは、実際の設置や運営に関する質問や、意見の交換をさかんに行ない、農業の復興再生に向けてソーラーシェアリングを興味深く考えていらっしゃる印象を受けました。

えこえね南相馬の施設の後は、鹿島区西さんの大型ハウスを見学して頂きました。高さ6mのハウスの上にソーラーパネルが設置してあります。ハウスの中ではいちごが栽培されていて、これからトマトも栽培する予定になっています。

詳細レポート⇒再エネ施設見学会受入

「再エネの里」開所式

9月1日(日)

再エネの里(奥村農園)の開所式及びNHK「

奥村農園のソーラーシェアリング設備は、昨年末から計画を進めて来ましたが、今年8月に着工し、えこえね南相馬メンバーをはじめとするボランティアの皆さんのご協力により完成しました。

上部の太陽光発電設備は発電容量 30KW、契約容量は 27.5 KWで東北電力に売電します。下部の農地では当面 菜種をつくり、菜種油として販売していきます。またブルーベリーの栽培も進める予定です。

詳細レポート ⇒ 「再エネの里」(奥村農園)ソーラーシェアリング

チョキチョキ発電かざぐるま&心で感じる6学習

6月22日(日)14:00-16:00

自然エネルギーを体験しよう

「チョキチョキ発電かざぐるま&心で感じる6感学習」を

開催しました。

場所:南相馬市ひがし生涯学習センター(道の駅南相馬側)

対象:小学生とその保護者

持ち物:350mlの空きペットボトル

主催:NPO法人 fu〜fu〜隊

共催:えこえね南相馬研究機構

後援:南相馬市 南相馬市教育委員会

⇒ 詳細レポート (fu~fu~隊)

社員総会&農地ソーラー見学会

5月26日(日)13:30~17:00

一般社団法人 社員総会&農地ソーラー見学会を

開催致しました。

■第一回社員総会

議題:平成24年度事業報告/決算報告

:平成25年度事業計画/予算(案)

■農地ソーラー見学会

(1)ソーラーシェアリング「フォーハーフ社実証実験施設」

(2)再エネの里予定地「奥村農園北側」

(3)法面deソーラー「福島県再エネ実証モデル事業」

一般社団法人発足記念フォーラム [2013.4.14]

4月14日(日)13:30~15:30

一般社団法人 発足記念フォーラムを開催しました。

テーマ 『再生可能エネルギーで復興推進』

プログラム

■ ご挨拶:高橋荘平 理事長挨拶

■ 講演:舩橋晴俊 (法政大学社会学部教授)

「住民主体の復興と再生可能エネルギー」

■ パネルディスカッション

「再エネ活用による農業再生と地域活性化」

パネラー: 箱崎 亮三 : えこえね南相馬 専務理事

奥村 健郎 : 太田地区 復興会議

中山 弘 : えこえね南相馬 理事

高橋 美加子 : えこえね南相馬 理事

⇒ 詳細レポート

「地域に根ざした再生可能エネルギー活用」 勉強会 [2013.1.19]

1月19日(土)午後に

第二回「地域に根ざした再生可能エネルギー活用」

勉強会 を開催しました。

■プログラム

1.再エネ活用の効果的な組織運営

① 組織形態の方法論に対する考え方

・舩橋 晴俊 氏 (法政大学教授)

・廣瀬 学 氏 (法政大学 兼任研究員)

・平崎 崇史 氏 (ランドブレイン株式会社 )

② 組織運営についての意見交換

2.南相馬の市民発再エネ普及活動

①南相馬ソーラーシェアリングの概要説明

・ エコ&未来エネルギー研究会南相馬メンバー

②南相馬の進め方 意見交換

→ 詳細レポート

「地域に根ざした再生可能エネルギー活用」 勉強会 [2012.12.15]

12月15日(土)午後に

「地域に根ざした再生可能エネルギー活用」勉強会

を開催しました。

[内容]

再生可能エネルギーの地域利用に関する一般論と実例を専門家からお話いただき、これをもとに今後どのような取り組みをしたらよいか参加者たちで意見交換し、方向性を共有しました。

------------------------------------

引続き、「えこえね南相馬」の事例をもとに、太陽光発電事業の課題や資金調達などについての意見交換も行いました。

↓ 詳細レポート ↓

「地域に根ざした再生可能エネルギー活用」勉強会

「えこえね南相馬事例」検討会

福島県 再エネ 先進事例見学会 [2012.10.27]

10月27日に福島県内の再生可能エネルギーの

三つの先進事例を見学しました。

①三春町「田畑に太陽光」

~芹沢農産品加工所

②郡山市「メタンガスプラント」

~クリーンエネルギーネットワーク

③鏡石岩瀬牧場「ソルガムのエチルアルコール事業」

~東北農業支援ネットワーク

以下のレポートをご覧ください。

みんなで考えよう「省エネ・新エネで街づくり」第一回 [2012.10.21]

10月21日(日)午後に

みんなで考えよう!『省エネ・新エネで街づくり』

を開催しました。

場所は、南相馬社会福祉協議会視聴覚室

これからの視点を共有した後、皆で話し合って

どんな街にしたいかを考えました。

以下のレポートをご覧ください。

環境にやさしいエネルギーを活かした街づくり [2012. 9.25]

9月25日(火)夜に

エコ&未来エネルギーを考える会

「環境にやさしいエネルギーを活かした街づくり」

を開催しました。

場所は、南相馬「道の駅」ホール

約80名の方に参加いただき、これからの取組みについての想いを共有することができました。

以下のレポートをご覧ください。

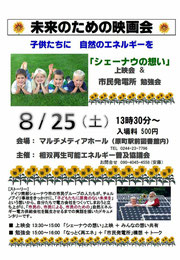

「未来のための映画会」 [2012. 8.25]

8月25日、『未来のための映画会』を開催しました。

場所は、南相馬市原町駅前のマルチメディアホール

サブタイトルは「子どもたちに自然のエネルギーを」

ドイツの市民たちで脱原発を目指して自分たちで電力会社をつくったドキュメンタリー映画「シェーナウの想い」を観た後に、放射能の不安が現実となってしまった南相馬市はどう捉えるか、これからどうしていくかを、みんなで考えました。

以下のレポートをご覧ください。

イベント情報

実施中のイベントは

ございません

お問い合わせ先

■ ■ リンク ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

一般社団法人 えこえね南相馬研究機構

一般社団法人 えこえね南相馬研究機構